探秘深商名企13丨中集车辆:全球销量“12冠王”是如何炼成的?

7月23日,深商会联合党委副书记、深商总会副会长兼秘书长石庆率队走访深商总会会董单位中集车辆,与中集车辆董事长兼CEO李贵平就企业成长、创新发展深度交流。

从深圳湾畔的一家专用车工厂起步,到连续 12 年稳坐全球半挂车销量头把交椅,中集车辆用 23 年时间,书写了一段中国制造业的全球化传奇。在2024全球半挂车市场整体下滑背景下,这家企业的国内半挂车销量却逆势增长 12%,星链半挂车业务毛利率提升至 14.4%,人均产值大幅提升23%。在 “价格战” 与 “出海潮” 交织的行业洗牌期,中集车辆凭什么持续领跑?答案藏在其三次创业的迭代升级中,藏在全球化布局的深谋远虑里,更藏在对 “新质生产力” 的执着探索中。

第一次创业:从“零”到“百亿”,筑牢工业化根基

2002 年的中国半挂车市场,还处在 “小作坊” 式的分散状态。彼时,中集集团董事长麦伯良带着一支团队闯入这片蓝海,开启了中集车辆的第一次创业。这一年,李贵平加入团队,后来成为深圳中集专用车有限公司的首任总经理。他们的目标很明确:让中国半挂车产业告别 “非标化”,走向正规化、工业化、规模化。

在那个“塞发动机都能内卷出几百亿营收”的时代,中集车辆选择了一条重资产、重体系的笨路子。他们不像小厂那样靠低价抢单,而是专注于构建标准化生产能力。通过收购通华专用车、驻马店华骏车辆等企业,快速整合行业资源,将分散的产能拧成一股绳。到第一次创业收官时,中集车辆的半挂车业务收入已突破百亿元,为后续的全球化布局打下了坚实基础。

工业化的核心是效率。早期的中集车辆就展现出对 “人均效能” 的极致追求。2010 年前后,当同行还在比拼产能规模时,他们已开始测算 “人均产值”--这一指标后来成为衡量企业竞争力的关键。数据显示,当时中集车辆的人均产值已远超行业平均水平,为其在规模化竞争中赢得了成本优势。

第二次创业:跨洋经营,构建全球 “灯塔网络”

“不出海就出局”,这是中集车辆在第二次创业时喊出的口号。2010 年,李贵平升任总经理,彼时中国半挂车市场内卷加剧,他敏锐地意识到:全球市场才是真正的星辰大海。于是,一场以 “跨洋经营,当地制造” 为核心的变革拉开序幕。

全球化不是简单的出口,而是“在市场所在地造当地人需要的车”。中集车辆采取了“并购 + 自建” 双轮驱动模式:在北美收购 Vanguard 集团,在欧洲拿下 SDC、LAG 等品牌,在东南亚自建生产基地。到 2020 年,其海外业务营收占比已接近 50%。

为支撑全球化运营,中集车辆祭出了 “灯塔工厂” 这一利器。在全球范围内,他们建成了 21 家“灯塔”工厂,从东莞到北美,从泰国到欧洲,这些工厂像星星一样分布在主要市场。“灯塔网络” 不仅降低了跨境物流成本,更让当地客户感受到“本土响应” 的便捷。

2013 年,中集车辆首次登顶全球半挂车销量冠军,此后便一发不可收。到 2024 年,这一纪录已延续 12 年。即便是在北美市场 2024 年销量同比下滑 的背景下,中集车辆全球南方市场(中东、非洲、东南亚)销量达 1.82 万台,接近北美市场的 1.85 万台,展现出强大的抗风险能力。

第三次创业:“星链计划”破局,锻造新质生产力

2023 年,当行业陷入 “价格战” 泥潭,中集车辆启动了第三次创业。这一次,他们的武器是 “星链计划”--一场旨在重构半挂车全价值链的生产组织革命。

星链计划的核心是 “结构性变革”。中集车辆将国内 7 家半挂车工厂整合为 3 个星链生产中心(LTP),把过去 “各自为战” 升级为 “协同作战” 的机器人群,连销售人员也重组为两个统一的营销团队。用李贵平的话说:“这就像把散落的珍珠串成项链,效率自然不一样。”

变革的效果立竿见影:2024 年,星链半挂车业务产能利用率创五年新高,生产效率提升 30%,人均产值增长 23%,营收同比增加 16.8%。更关键的是,通过整合 6000 多个非标车型,打造出 23 款年度模块化车型,产品开发周期缩短 30%,集采比例从 50% 跃升至 85% 以上--仅这一项,就为企业节省了大量成本。

与星链计划并行的,是 “雄起计划”。针对液罐车领域,中集车辆用 “飞行中换零件” 的思路,在不影响生产的前提下完成了 5 家罐车工厂的升级。

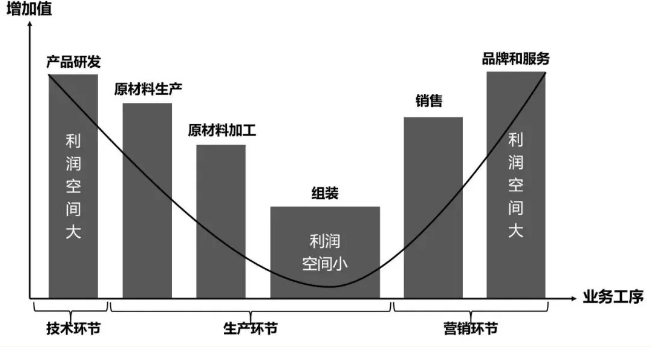

在 “双计划” 驱动下,中集车辆的价值链不断向 “微笑曲线” 两端延伸。过去只赚 “组装环节” 的薄利,如今在研发、品牌、服务等环节的收益占比持续提升。2024 年,“星链”半挂车业务毛利率从 10% 左右提升至 14.4%,印证了 “全价值链运营” 的威力。

破局之道:三大竞争力构筑护城河

连续 12 年夺冠的背后,是中集车辆构建的 “三位一体” 竞争力体系,这也是其穿越周期的核心密码。

1. 效率为王:人均效能比肩德国同行

“华为、亚信等企业能做到上万人认知同频,人均效率提升 10%,我们为什么不能?” 李贵平的这句话,道出了中集车辆对 “人均效能” 的执念。通过降本增效、引入机器人,中集车辆的人均产值接近26.4万欧元,与德国同行持平。更惊人的是,当德国同行用 6500 人创造一定利润时,中集车辆用不到10000人实现了 “规模 1.5 倍、利润 2 倍” 的业绩--这意味着其在同等效率下,能以更大规模碾压对手。

2. 新能源布局:从 “跟跑” 到 “领跑”

在电动化浪潮中,中集车辆没有错失先机。2018 年探索无人驾驶电动码头车,2023 年量产电动半挂搅拌车,2024 年与陕汽联合推出纯电动头挂搅拌车 J-RT1.0。这款车通过 “头挂协同控制” 技术,解决了电动车辆甩尾难题,能耗降低 37.7%,已在西安等地区批量运营。

“电动化不是简单换个电池,而是重构车辆的‘神经中枢’。” 李贵平说。目前,中集车辆每年投入 4 亿元研发费用,2024 年年报中 “电动” 一词出现 56 次,是 2023 年的 3 倍,足见其转型决心。2025 年,他们计划推出智能化电动冷链车,向更高附加值领域进军。

3. 全球化深耕:全球南方市场的 “南拳” 智慧

在全球南方市场,中集车辆玩出了 “接地气” 的创新。以哈萨克斯坦为例,当地客户偏爱欧洲二手半挂车,对价格敏感。中集车辆不搞 “过剩产能倾销”,既满足了低价需求,又卖出了 “高端上装” 的利润。

这种 “因地制宜” 的策略在全球开花:在泰国建零部件保供基地,为北美业务备份;在非洲推 “双联侧翻半挂车”,适应当地复杂路况;在中东卖定制化搅拌车,契合基建需求。2024 年,全球南方市场营收增长 6%,毛利率提升 5.8 个百分点,成为对抗北美市场下滑的 “稳定器”。

尾声:从 “全球销冠” 到 “无国界企业”

从第一次创业的“开天辟地”,到第二次创业的“跨洋运营”,再到第三次创业的“星辰大海”,他们始终在“熟悉区”外寻找新增长级。

李贵平说:“冠军不是终点,而是新的起点。” 如今的中集车辆,正从 “全球销冠” 向 “无国界企业” 转型--通过星链计划整合全球资源,依托电动化布局重塑行业标准,借助全球南方市场深耕构建新增长极。或许正如其 “星链计划” 的命名寓意,当每一颗 “星星”(工厂、团队、市场)都精准咬合,便能连成照亮行业未来的 “星河”。

这,或许就是 “12 冠王” 最珍贵的启示:真正的竞争力,永远藏在对趋势的预判里,藏在对变革的勇气中,藏在对 “做久” 的坚守上。

.jpg)